Многие компании уверены, что у них все в порядке с аналитикой. Данные собираются, отчеты составляются, метрики отслеживаются. Но когда маркетинг не дает ожидаемого эффекта, оказывается, что проблема вовсе не в рекламе или креативах, а в отсутствии системного подхода к данным. Решения принимаются интуитивно, KPI между отделами не связаны, и бизнес живет «от акции к акции» вместо устойчивого роста.

Привет! Меня зовут Николай Мясников, я основатель маркетинговой компании «ВИАТ», эксперт в области маркетинга, стратегии и бизнес-процессов. В этой статье я расскажу, что чаще всего не так с аналитикой, почему KPI приводят к конфликтам и как перестроить работу, чтобы маркетинг стал источником прибыли, а не абстрактных показателей.

Что не так с аналитикой в бизнесе

В 90% случаев компании располагают достаточными данными аналитики для принятия решений, но не используют их. Чаще всего причина в том, что руководители не признают сам факт наличия проблемы.

Мы провели опрос руководителей 1300 компаний и выяснили, что 62% считают, что у них нет проблем с аналитикой. Но когда часть из них мы убедили провести аудит по работе с аналитическими данными, то увидели потенциал к росту прибыли от 10 до 50% в течение года.

Улучшение аналитики может дать рост прибыли на 10-50%

Проверить, есть ли у вас такие «слепые зоны», можно с помощью методики «5 почему», разработанной Сакити Тоеда в компании Toyota Industries.

Попробуйте задать себе последовательные вопросы:

-

Почему упали продажи?

-

Почему снизилось количество повторных заказов?

-

Почему ключевые клиенты стали уходить к конкурентам?

-

Почему сроки поставки увеличились?

-

Почему система прогнозирования дала сбой?

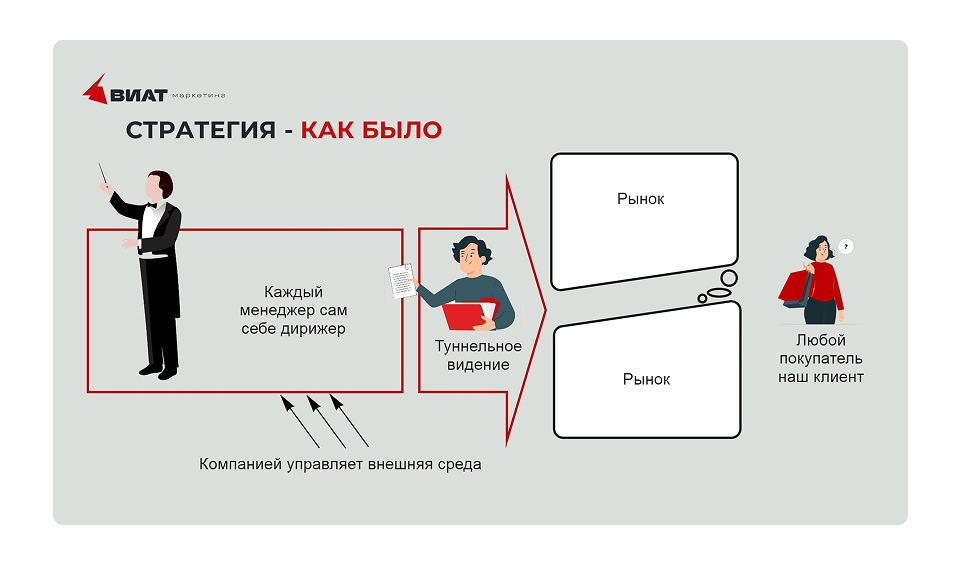

Если вы не смогли ответить на эти вопросы или свели все исключительно к внешним факторам, — это сигнал о проблемах с аналитикой. Что могло к ним привести? Часто это неправильно выстроенные KPI, которые не отражают общие цели компании и не дают точной картины эффективности бизнес-процессов.

Во многих российских компаниях KPI задаются для каждого отдела по отдельности, без связи с целями бизнеса. А работа с разрозненными KPI нередко приводит к конфликтам между подразделениями.

Объясню на примере. В компании, занимающейся импортом моторных масел, маркетинговый отдел работает над увеличением продаж продукции для карьерной техники. Проводится анализ рынка, выявляются перспективные кампании. Готовится серия экспертных вебинаров, кейсов и статей. Запускается контекстная реклама и рассылки. Организован совместный семинар с дилером карьерной техники. В результате работы отдела маркетинга компания увеличивает количество входящих запросов на поставку масла на 44%.

Однако отдел закупок не смог организовать поставку дополнительного объема продукции — склад пожаловался на нехватку мест для хранения. Отдел продаж в свою очередь не смог удовлетворить запросы клиентов и столкнулся с негативом с их стороны. Итог — компания упустила прибыль в размере 3,7 млн руб.

Из-за отсутствия системного подхода к аналитике бизнес может потерять до 17,6 млн рублей потенциальной прибыли

Как это произошло? Маркетинг работал только на лиды, не составив прогноз продаж. Отдел закупок знал, что нужно привести больше продукции, но не знал насколько, а так как его основной KPI — оборачиваемость, не хотел создавать слишком большой товарный запас.

Начальник склада не участвовал в регулярных планерках и не был в курсе инициатив. Основной KPI склада — скорость приемки и комплектации, а рост товарного остатка на складе при ограничении мест размещения ведет к снижению темпа. Отдел продаж, нацеленный на максимальное количество контрактов с новыми клиентами, вступил в конфликт с отделом закупок из-за отсутствия товара на складе.

Вывод из кейса: KPI должны работать на общую цель, а не на отдельные интересы подразделений.

Что важно пересмотреть руководителям

Проблему «перетягивания одеяла» между подразделениями можно решить через выравнивание целей и внедрение сквозных метрик. Подсмотреть подходы можно у таких гигантов, как Unilever, Toyota или Dell.

-

Unilever работает со сквозными KPI, благодаря которым оценивает результат всего бизнес-процесса, а не отдельных его этапов.

-

Toyota применяет принципы Lean, делая ставку на такие показатели, как общее время цикла (Lead Time), качество «с первого предъявления» и сквозная эффективность оборудования (OEE).

-

Dell использует Систему сбалансированных показателей (BSC), где KPI строятся по четырем взаимосвязанным перспективам: финансы, клиенты, внутренние процессы, обучение и рост.

Просто скопировать опыт этих компаний не получится — у каждой своя специфика. Но есть решение, которое я выделил, работая с разными отраслями.

Проведите оценку каждого бизнес-процесса в отдельности. Неважно, описан он у вас на бумаге или нет — если процесс есть, он подлежит оценке. Каждый из них должен приносить результат в виде прибыли либо положительно влиять на нее. Если бизнес-процессов становится слишком много и команда теряет эффективность, их необходимо оптимизировать.

Пример: при аудите компании по продаже автозапчастей мы столкнулись с тем, что весь блок продаж рассматривался как единый процесс. Мы предложили разделить его на несколько подпроцессов:

-

продажи действующим клиентам актуального ассортимента;

-

продажи действующим клиентам нового ассортимента;

-

продажи на новом рынке актуального ассортимента;

-

продажи на новом рынке нового ассортимента.

При работе с продажами действующим клиентам актуального ассортимента потенциал роста был ограничен, а продукты находились на стадии «борьбы за рынок».

Пересмотр этого подпроцесса позволил переориентировать KPI на снижение издержек и рост эффективности:

-

Отдел планирования сфокусировался на увеличении оборачиваемости и сокращении затрат на хранение товара.

-

Склад — на ускорении приемки и комплектации.

-

Отдел маркетинга — на эффективном ценообразовании, увеличении объема повторных сделок и среднего чека.

-

Отдел продаж — на своевременном поступлении заявок и контроле оплаты, одновременно участвуя в работе по увеличению повторных сделок и среднего чека.

В результате грамотного распределения KPI и синергии между подразделениями компания смогла увеличить прибыль по данному процессу на 8%.

Схема жизненного цикла продукта: от раннего рынка до снижения интереса и завершения. Две критические точки показывают, где бизнес может «провалиться», — на этапе становления или в борьбе за рынок

Для запуска таких проектов необходимо создавать отдельные проектные команды внутри компании. Каждой команде назначаются специальные KPI и стандарты работы, ориентированные на качество и срок окупаемости инвестиций.

При этом стандартные показатели не подходят. Например, при запуске нового продукта формируется товарный запас, который не укладывается в обычные нормы оборачиваемости, статистика по воронке продаж от заявки до сделки отличается от основной, подходы к продвижению и показатели конверсии тоже отличаются.

Итак, для повышения эффективности бизнес-процессов я рекомендую руководителям компаний пройти 5 ключевых этапов:

-

провести диагностику и картирование текущих процессов с помощью языка моделирования BPMN;

-

устранить избыточные процессы и разложить крупные на подпроцессы;

-

задать для каждого подпроцесса KPI, которые работают на общую цель;

-

обеспечить координацию между подразделениями;

-

внедрить проектные команды для запуска новых направлений с отдельными метриками.

Чтобы эффективно реализовать перечисленные этапы, нужно сосредоточиться на создании ценности для клиента, пересмотреть KPI с акцентом на качество, интегрировать усилия всех подразделений и внедрять изменения поэтапно с поддержкой автоматизации. Такой подход обеспечивает устойчивый рост прибыли.

Что важно пересмотреть маркетологам

Многие забывают, что маркетинг — это стратегия, которая включает в себя не только продвижение, но и характеристики продукта, ценообразование и развитие дистрибуции. Маркетологи должны работать на операционную прибыль и находить баланс между ростом и эффективностью.

Эффективность маркетинга можно усилить при пересмотре KPI. Как именно — расскажу на примере компании по производству мебели.

До изменения KPI-показателей отдел маркетинга измерял только количество лидов, стоимость рекламы и объем продаж. Компания проводила акции и привлекала клиентов, но прибыль с каждого заказа была низкой.

Что происходит дальше: отдел маркетинга внедряет KPI, ориентированные на прибыль, маржинальность, распределение продаж по категориям мебели, реакцию клиентов на цены. Рекламные бюджеты перераспределяются на продукты и сегменты, которые приносят наибольшую ценность.

Результат — рост прибыли на 6% за полгода, повышение маржинальности, увеличение продаж по стратегически важным категориям мебели, снижение затрат на маркетинг при сохранении эффективности.

Изменение ключевых KPI меняет результативность маркетинга: +6% к прибыли, +12% к маржинальности, +24% к продажам и −14% к затратам на рекламу

В чем суть? Маркетологи из примера оценивают эффективность по показателям, которые не имеют прямого отношения к целям компании. Главным ориентиром считается ROMI, который на практике:

-

не учитывает все издержки бизнеса — оказалось, что 8% сделок компании убыточны, еще 10% приносят нулевую рентабельность;

-

не позволяет разделить новые заказы и повторные — 37% «продаж с рекламы» сделали клиенты, которые и так купили бы;

-

никак не связан с маржой конкретного продукта или его ценой.

Плюс к этому возвраты не учитываются, и в расчет попадают клиенты с длинным циклом сделки, которые лишь однажды кликнули по рекламе.

В итоге маркетинг «выполняет KPI», ROMI высокий, но бизнес не получает роста продаж и теряет прибыльность.

Разберем еще одну метрику — LTV. Компания использовала следующую формулу для ее расчета: LTV = Lifetime × ARPU, где Lifetime — средняя продолжительность жизни клиента, а ARPU = выручка / среднее количество клиентов.

По итогам анализа рекламной кампании А — LTV отдела маркетинга составил 407 382 руб., а по итогам рекламной кампании B — LTV равен 304 292 руб. Это значит, что кампания А действительно привела клиентов с более высоким средним чеком. Однако расчет прибыли выявил обратное: в рамках кампании А компания заработала с клиента 93 698 руб., а в рамках кампании B — 115 631 руб.

Формула LTV дает искаженные данные и не может быть KPI-показателем. То же самое можно сказать и про другие метрики: ROMI, CAC или CPL удобны для отчетности, но не отражают реальной прибыли.

Изменив систему KPI и обучив маркетинг работать с показателями операционной прибыли, маржинальности и выручки, компания перестроила процесс принятия решений внутри команды. При ценообразовании она стала искать баланс между спросом и рентабельностью, отказалась от распродаж, которые временно поднимали продажи, но затем приводили к резкому провалу и мешали планированию.

«Американские горки» в продажах исчезли, что улучшило загрузку производства. Система выравнивания целей и сквозных метрик позволила маркетингу влиять на эффективность и других подразделений.

Изменилась и продуктовая стратегия. Во-первых, маркетинг начал серьезнее подходить к изучению клиентского опыта, что повлияло на эффективность создания новых продуктов. Во-вторых, при разработке мероприятий по увеличению продаж существующих продуктов стал учитываться их жизненный цикл.

За два года до сотрудничества с «ВИАТ» компания вывела на рынок семь новых продуктов, но лишь один из них закрепился — два застряли на стадии крайне низких продаж, а остальные пришлось снять с производства. После начала работы с нами подход изменился: за тот же срок было запущено три продукта, и все они успешно вышли на стадию борьбы за рынок, начав приносить прибыль.

Коротко о главном

Маркетинг и бизнес в целом начинают работать эффективно только тогда, когда:

-

KPI разных подразделений выстроены под общие цели;

-

аналитика используется системно, а не для отчетности;

-

метрики показывают вклад в прибыль, а не абстрактные «лиды» или «ROMI»;

-

бизнес-процессы выстроены так, чтобы усиливать друг друга.

Такой подход позволяет не просто увеличивать продажи, а обеспечивать устойчивый рост и повышать ценность компании для клиентов.

Нужна стратегия маркетинга, которая работает на прибыль? Напишите нам в Телеграм или на почту — обсудим ваш проект.